"Как поднимали затонувшие субмарины

№45 (9767) // 26 марта 2013 г.

Нынешней осенью Николаю Владимировичу Банову исполнится 93 года. Длинная жизнь ветерана Великой Отечественной войны вобрала столько ярких и трагических событий, что их хватило на написание книги. Учился в педагогическом училище, но жизнь была настолько голодной, что пришлось поступить в ФЗУ мебельной фабрики, где кормили. Работал столяром на этой фабрике. А в 39-м призвали в армию, службу нес в Западной Украине, территорию которой передали СССР после подписания пакта Молотова-Риббентропа. Из-за полученной травмы глаз не успел дослужить. Отправили домой, в Одессу, на лечение. Только вышел из госпиталя, как началась война.

На второй день был уже в военкомате. А там бывшему столяру неожиданно предложили пойти матросом на «Игарку» — новое судно технического флота, недавно спущенное со стапелей. На «Игарке» оставлял осажденную Одессу: технический флот переправляли на Кавказ. А потом был «Красный аджарец», всю войну прослужил на флоте. В черноморские порты доставлял эвакуированное население, оборудование, боеприпасы. Не раз ходил на Малую Землю. Сколько раз суда попадали под вражеские обстрелы! Каждый рейс мог быть последним.

Несмотря на возраст, память у Николая Владимировича отличная, о каждом боевом эпизоде может рассказать интересные подробности. Но в гости ветеран войны пригласил, чтобы поведать о подъеме затонувших субмарин в послевоенное время. Мало кто из одесситов знает об этом, тем более, молодых.

Так уж случилось, что и после войны вся трудовая деятельность Н. В. Банова была связана с морем. После окончания мореходного училища плавал на небольших судах. В 1947 году его назначили старпомом плавбазы «Севан». Это судно немецкой постройки досталось нам по репарации. В годы войны оно использовалось немцами для доставки подводных лодок с Балтики на Черное море. А в мирное время «Севан» использовали для разминирования минных полей в Черном море. Весь его северо-западный район был нашпигован вражескими минами, что представляло огромную опасность для судоходства. В начале 50-х годов прошлого столетия занялись и подъемом затонувших кораблей.

На Аллее Славы, в парке им. Шевченко, установлены две мемориальные плиты погибшим у Одессы в 1942 году подводникам. На одной выгравированы имена и фамилии 20 подводников и командира малой подлодки «М-33» капитан-лейтенанта Дмитрия Ивановича Сурова. На другой — также экипаж из 20 подводников и фамилия командира «М-60» капитан-лейтенанта Бориса Васильевича Кудрявцева. «М-33» войну встретила в Севастополе, в осажденный город доставляла боеприпасы, продовольствие, бензин. 25 августа 1942 года, выполняя боевое задание, достигла Одессы, но у мыса Большой Фонтан столкнулась с миной. Все 20 подводников погибли в затопленных отсеках.

«М-60» совершила восемь боевых походов, а в последнем, девятом, в сентябре 1942 года, подорвалась на вражеской мине у берегов Одессы. Фашисты установили здесь минное заграждение из нескольких сотен якорных контактных противолодочных мин. Пройти через него даже малым подводным лодкам было практически невозможно. Поэтому после гибели «М-60» командование Черноморского флота подлодки к Одессе больше не посылало. Со дна морского поднимать «М-33» и «М-60» довелось «Севану».

— Это была уникальная операция, требующая длительной и серьезной подготовки, довольно трудная и опасная, ведь в субмаринах находились боеприпасы, — вспоминает Николай Владимирович. — Для ее осуществления был создан 429-й отдельный дивизион аварийно-спасательной службы Черноморского флота воинской части № 87118 под руководством инженера-капитана 1-го ранга Александра Васильевича Мадеева. Такие же отряды по подъему затонувших судов работали в Николаеве, Севастополе, Керчи, Новороссийске и других городах. Необходимо было расчищать морское дно для нормального судоходства.

Под руководством А. В. Мадеева работало больше ста человек: военнослужащие и вольнонаемные. И те, и другие приняли присягу о неразглашении сведений об операции. Даже наш «Севан» был накрыт маскировочным тентом.

На затонувшие субмарины первыми спускались водолазы. Им нужно было промыть каналы, провести в них металлические стропы толщиной в руку. Все работы проводились с большой осторожностью, ведь в подлодках-малютках находились торпеды. Такие же меры преосторожности соблюдались и при их подъеме, который проводился в два приема. Сначала лодку поднимали с глубины 27 метров до 8 метров, а затем уже доводили до надводного положения. Подъемных кранов не было, поднимали лодки вручную: восемь матросов с одной стороны работали на лебедке, столько же на другой. Операции по подъему «М-33» и «М-60» заняли в общей сложности две недели. Прошли они успешно, в первую очередь, благодаря высокому профессионализму А. В. Мадеева.

Вместе с моряками и военнослужащими находились на «Севане» и сотрудники КГБ, рассказывает Николай Владимирович. Они выполняли свою задачу: в поднятых со дна морского субмаринах разыскивали документы, собирали останки подводников. Благодаря им удалось установить имена всех погибших подводников и обстоятельства их гибели. Так, из найденных документов на «М-60» стало известно, что подлодка 22 сентября была в районе Тендры. После подрыва она шла на перископной глубине погружения. Первый отсек залило водой за несколько секунд, мгновенно затопило и второй отсек, экипаж перешел в центральный пост. Вода попала в аккумуляторную батарею, после чего начал выделяться хлор, которым все отравились.

Такой же страшной и мучительной была смерть и 20 подводников «М-33» с командиром, которые умерли от недостатка кислорода и отравления углекислотой. На подлодке нашли партбилет и записку одного из членов экипажа — Хомутенко. В ней он пишет: «Кроме пятого и шестого, все затоплено, все погибли. Погас свет. Кормовой люк не открывается. Выходя, задохнулись шестеро. Остался я один. Под водой мы уже более суток. Душно. Очень хочется жить. Прощайте!».

Останки погибших подводников вначале были захоронены на Слободском кладбище, а затем с воинскими почестями их перезахоронили на Аллее Славы. Именно на этом святом месте должны покоиться настоящие герои войны, считает Н. В. Банов. Чтобы помнили потомки о тех, кто завоевал победу ценой своей жизни. Сам он очень гордится, что в свое время был причастен к операции по подъему субмарин.

Татьяна Жакова"

Хочу сразу привести справку:

«М-60»

подводная лодка XII серии

Заложена 25 октября 1937 года под стапельным номером 252 на заводе № 112 (Красное Сормово) в Горьком. 28 августа 1939 года подводная лодка спущена на воду. Вскоре она была погружена на железнодорожный транспортер и направлена на завод № 198 в Николаев, где 19 июня 1940 года вошла в состав Черноморского флота.

Начало Великой Отечественной войны «М-60» встретила под командованием старшего лейтенанта (впоследствии капитан-лейтенанта) Кудрявцева Бориса Васильевича (принял командование субмариной в марте 1940) в составе 7-го дивизиона 2-й бригады ПЛ ЧФ в гарантийном ремонте в Севастополе.

После того как 18 августа 1941 года «М-60» вступила в строй, она в сентябре 1941 – январе 1942 года несет боевое патрулирование в районах Сулины (позиция № 17), у мыса Олинька (позиция № 19) и на подходах к Одессе (позиция № 25). Кораблей противника встречено не было. В мае 1942 года «М-60» дважды выходила к Феодосии с задачей ведения разведки.

В конце июня 1942 года «М-60» пытались привлечь к снабжению Севастополя. В Новороссийске на субмарину загружены мины, противотанковые патроны и мясные консервы общим весом 7 тонн. Днем 22 июня в Новороссийске, когда подводная лодка с танкера «Передовик» принимала бензин в цистерну № 4 для доставки топлива защитникам крепости, на субмарине произошел взрыв его паров от искры рубильника. Из рубочного люка вырвался большой столб пламени с густым черным дымом. Из центрального поста выскочили сильно обгоревшие люди, которые по приказу командира сразу бросились в воду. В этот момент старший техник-лейтенант А.П. Кокин вместе со старшиной группы электриков Глебовым, кинулись во второй отсек, где горели два ящика с минами, и выбросили их за борт. В результате аварии во II и IV отсеках взрывной волной продавило палубный настил, обгорела деревянная обшивка и получил повреждения ряд приборов и механизмов. Только благодаря самоотверженным и правильным действиям личного состава, пожар, возникший среди ящиков с минометными минами, был своевременно потушен. Из экипажа подводной лодки 6 человек получили ожоги различной степени тяжести.

После короткого аварийного ремонта в Очемчири «М-60» дважды выходила к Феодосии, но опять кораблей противника встречено не было.

В последний боевой поход «М-60» вышла вечером 16 сентября. В дальнейшем на связь она не выходила и на базу не вернулась. Как потом выяснилось, подводная лодка погибла 23-26 сентября 1942 года в точке 46°20,3' с.ш./30°54,3' в.д. на мине заграждения «S-33», выставленного румынскими минными заградителями «Дакия» и «Мурджеску» 25 июня 1942 года (260 германских контактных мин «UMB»).

Весной 1948 года в ходе послевоенного траления минных заграждений корпус подводной лодки был обнаружен в 7 милях к югу от мыса Большой Фонтан и в октябре 1950 года обследован на дне. «М-60» лежала на глубине 27 метров и имела повреждения в районе I отсека. Так как подводная лодка представляла опасность для судоходства, было решено поднять ее. В июле 1951 года «М-60» была поднята на поверхность. При осмотре субмарины были обнаружены навигационный журнал, кальки маневрирования за период 20-22 сентября и кальки перехода на позицию, выданные командиру субмарины в штабе подводных лодок. Последние записи в навигационном журнале были уничтожены водой и илом, но по косвенным данным удалось восстановить картину развития событий.

«М-60» заняла указанный район с опозданием на трое суток – только после 22 сентября. Подрыв на мине произошел днем, в 14.25, когда субмарина шла на перископной глубине. Все произошло достаточно быстро. Экипаж обедал. В результате взрыва мины в I отсеке над торпедным аппаратом образовалась пробоина, и за несколько секунд он был затоплен водой. Загерметизировать II отсек не удалось – внизу взрывом люк сорвало с петли и деформировало. Кроме того, между петлями люка попал комбинезон, очевидно висевший в первом отсеке. Вода стремительно прибывала, и личный состав был вынужден спешно перебраться в центральный пост. Вероятно, предпоследний из покидавших отсек, споткнулся о комингс люка, а следующий за ним захлопнул за собой крышку, так, что она закрылась на защелку, прищемив ногу товарища. В этой обстановке прекратить поступление воды в центральный пост не представлялось возможным. Часть людей сумели перескочить в IV отсек, остальные восемь человек во главе с командиром с пузырем воздуха выбросились на поверхность через рубочный люк. Так как до берега было 13 километров, до него никто не доплыл. Лодка упала на грунт, в IV и VI отсеках оставались люди. (Личный состав из V отсека перешел в IV). В IV отсеке люди отравились хлором, выделяемым аккумуляторной батареей. Они не успели даже израсходовать весь запас кислорода в приборах ИСА-М. В VI отсеке находилось три человека. Для выхода из затонувшей подводной лодки ими был частично затоплен отсек, опущен тубус, отдраена крышка входного люка (которая была только на защелке), открыт краник уравнивания давления, приготовлен буй и приборы ИСА-М, но открыть крышку входного люка даже при помощи лома они так и не смогли (одна из задраек задраивающего устройства была отломана).

На «М-60» погиб 22 человека.

1. Кудрявцев Борис Васильевич, 1913 г.р., капитан-лейтенант, командир подводной лодки.Орден Красного Знамени.

2. Ярцев Александр Григорьевич, 1917 г.р., старший лейтенант, помощник командира корабля.

3. Самойлов Иван Михайлович, 1919 г.р., лейтенант, командир БЧ-1. Орден Красной звезды

4. Кокин Александр Павлович, 1911 г.р., старший техник лейтенант, командир БЧ-5.

5. Суворов Александр Григорьевич, 1910 г.р., мичман, боцман.

6. Гульпа Семен Яковлевич, 1917 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения рулевых.

7. Павлов Иван Степанович, 1918 г.р., старший краснофлотец, старший рулевой.

8. Волков Николай Дмитриевич, 1921 г.р., краснофлотец, рулевой.

9. Захаров Юрий Андреевич, 1917 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения штурманских электриков.

10. Пикалов Сергей Александрович, 1915 г.р., старшина 1 статьи, старшина группы торпедистов.

11. Офицеров Константин Васильевич, 1922 г.р., краснофлотец, старший торпедист.

12. Пресс Самуил Иосифович, 1917 г.р., старший краснофлотец, командир отделения радистов.

13. Винер Яков Самойлович, 1913 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения акустиков.

14. Гусев Григорий Максимович, 1917 г.р., старшина 1 статьи, старшина группы мотористов.

15. Подгорный Иван Павлович, 1921 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения мотористов.

16. Неманихин Леонид Трофимович, 1922 г.р., краснофлотец, моторист. Медаль «За боевые заслуги»

17. Глебов Николай Прохорович, 1915 г.р., старшина 1 статьи, старшина группы электриков.

18. Романский Александр Николаевич, 1919 г.р., старший краснофлотец, старший элетрик. Медаль «За отвагу»

19. Власенко Алексей Андреевич, 1915 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения трюмных.

20. Демиков Алексей Дмитриевич, 1917 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения трюмных.

21. Клочков Андрей Никитович, 1921 г.р., краснофлотец, трюмный.

22. Гавриш Анатолий Михайлович, 1922 г.р., курсант дизельного факультета ВВМИУ им. Дзержинского, практикант.

Останки тех, кого удалось найти в отеках затонувшей субмарины, были похоронены в Одессе.

8 боевых походов.

14.09.1941 – 21.09.1941

02.10.1941 – 09.10.1941

27.10.1941 – 03.11.1941

30.12.1941 – 05.01.1942

07.05.1941 – 15.05.1941

15.07.1942 – 28.07.1942

10.08.1942 – 23.08.1942

16.09.1942 – +

«М-33»

подводная лодка XII серии

Заложена 31 августа 1938 года на заводе «Красное Сормово» в Горьком под строительным номером 260. 23 июня 1940 года подводная лодка спущена на воду. Вскоре она была погружена на железнодорожный транспортер и направлена на завод № 198 в Николаев, где вступила в строй и 19 января 1941 года вошла в состав Черноморского флота.

Начало Великой Отечественной войны «М-33» встретила под командованием старшего лейтенанта (впоследствии капитан-лейтенанта) Сурова Дмитрия Ивановича (принял командование подводной лодкой в июне 1940) в составе 7-го дивизиона 2-й бригады ПЛ в Севастополе. Уже вечером 22 июня подводная лодка вышла в дозор на позицию № 1 юго-западнее мыса Тарханкут, где встреч с кораблями противника не имела. Второе дозорное патрулирование «М-33» в районе северо-восточнее острова Фидониси (позиция № 6) прошло также без встречи с противником. В течение похода на подводной лодке дважды выходила из строя муфта «Бамаг», но субмарина продолжала оставаться в назначенном районе.

Вечером 2 августа «М-33» вышла в море с задачей проникновения на внешний рейд Констанцы (позиция № 11). 5 августа, благополучно форсировав минное поле, подводная лодка оказалась на внешнем рейде порта. За трое суток патрулирования в этом районе «М-33» лишь однажды наблюдала сторожевик противника, атаковать который из-за малых глубин не смогла. В дальнейшем с середины августа по конец октября 1941 года подводная лодка четырежды выходила на эту позицию. Днем 20 августа она одной торпедой атаковала выходящую в море румынскую субмарину «Дельфинул». В момент выстрела «М-33» не удержала глубину и показала над водой рубку. Торпеда прошла под носом румынской субмарины. Впрочем, противник так же не остался в долгу – румыны обстреляли показавшуюся над водой рубку советской подлодки, не нанеся ей каких-либо повреждений.

6 декабря «М-33» была направлена для оказания помощи подводной лодке «М-62», которая в условиях сильного шторма была выброшена на камни у устья реки Гагида, а 16 декабря направлена в район Одессы (позиция № 25). В январе 1942 года подводную лодку привлекают к мероприятиям в рамках проведения Керченско-Феодосийской десантной операции. В ночь на 8 января «М-33» в районе Евпатории высадила разведгруппу из 12 человек, но обратно на борт субмарины разведчики не вернулись. Группа к месту встречи с кораблем не прибыла.

После гарантийного ремонта в Очамчири, проведенного в феврале – мае 1942 года, подводная лодка привлекается к снабжению осажденного Севастополя. За два рейса «М-33» доставила защитникам города 5.900 кг продовольствия и 7 тонн боеприпасов.

14 июня, загрузив продовольствие – консервированный гороховый суп в банках, обнаружилось, что хотя в весовом отношении количество груза и соответствовало предварительным расчетам, его объем занимал значительно больше места, чем предполагалось. Ящики с консервами укладывались где только можно. Кроме продовольствия подводная лодка приняла боеприпасы для защитников Севастополя. В целом, субмарина настолько оказалась забита грузом, что ко многим ответственным механизмам не имелось доступа.

В третий транспортный рейс «М-33» вышла днем 22 июня. Она должна была доставить в Севастополь 5,9 тонн боеприпасов, 1 тонну продовольствия и четырех человек. Кроме того, в IV балластную цистерну подводной лодки было закачано 6 тонн бензина, пары которого еще в ходе его приемки через внутреннюю вентиляцию поступали в отсеки, создавая угрозу взрыва. Через несколько часов после того как «М-33» направилась к берегам Крыма, субмарина получила приказ вернуться в Новороссийск. Вечером 23 июня, после перекачки горючего обратно на танкер, перед погружением для дифферентовки во время остановки судовой вентиляции на субмарине произошел взрыв паров бензина. Воспламенение произошло в центральном посту и быстро распространилось по всем отсекам корабля. Люди, особенно в центральном посту, получили сильные ожоги, но они продолжали выполнять свои обязанности, и субмарина ни на минуту не теряла управление. Из центрального поста люди вышли с горящей на них одеждой и ожогами участков тела, так как многие из них работали раздетыми до пояса. Командир приказал им прыгать в воду, а своему помощнику лейтенанту Рузову спуститься вниз и осмотреть, задраены ли переборки. Командир БЧ-5 инженер-лейтенант Сапегин, получивший в момент взрыва сильные ожоги, обошел все отсеки, и только после доклада командиру, что пожара в отсеках нет, потерял сознание. В результате аварии на подводной лодке в аккумуляторных отсеках просел настил, произошло возгорание элементов, многие приборы и механизмы получили повреждения, семь членов экипажа «М-33» получили ожоги первой и второй степени. Наиболее сильно пострадали командир БЧ-5 Сапегин Г.П. и командир отделения трюмных Костылев М.Т., последний впоследствии скончался. «М-33» ушла в Очемчири, где встала на аварийный ремонт.

После вступления в строй подводная лодка в конце июля – начале августа патрулировала район Евпатории, но противника не встретила.

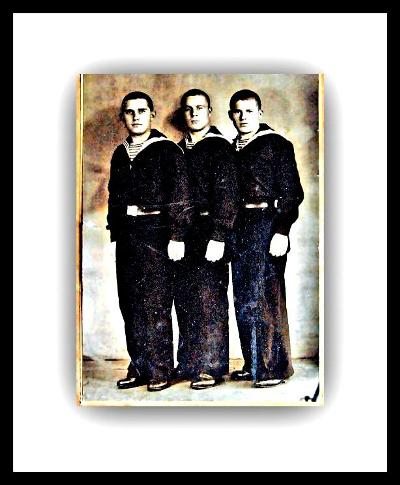

Подъемные работы на «М-33», лето 1951 г.

На исходе суток 20 августа «М-33» вышла в свой последний боевой поход к Одессе (позиция № 31). Вечером 21 августа, следуя в район действий, подводная лодка по ошибке безрезультатно была атакована советским самолетом. Летчики были последними, кто видел «М-33». Находясь на позиции 22 – 25 августа подводная лодка подорвалась на двух минах минного заграждения «S-33», выставленного румынскими минными заградителями «Дакия» и «Мурджеску» 25 июня 1942 года (260 германских контактных мин «UMB»), и погибла. В июле 1951 года при проведении подготовительных работ по подъему подводной лодки «М-60», погибшей в 7 милях к югу от мыса Большой Фонтан, в 150 метрах от нее (в точке 46°20,3' с.ш./30°54,3' в.д.) была обнаружена еще одна погибшая субмарина. Так как подготовительные работы по подъему первой подводной лодки были завершены, решено было поднять и вторую. Ею оказалась «М-33». Субмарина лежала на глубине 27 метров и имела повреждения в районах I, III и IV отсеков. В ходе осмотра подводной лодки никаких документов, способных пролить свет на причины гибели «М-33», найдено не было, но по ряду косвенных признаков картина гибели корабля была восстановлена. Так как на субмарине нашли большое количество неизрасходованных продуктов, был сделан вывод, что подводная лодка погибла в первой половине срока нахождения на позиции. Взрыв мины произошел в 20.26. в районе I отсека в 5-6 метрах от прочного корпуса, когда «М-33» в подводном положении (глубина 9 метров) совершала переход из района патрулирования в район зарядки батарей. Сразу после взрыва на подводной лодке была предпринята попытка всплыть в надводное положение на полном ходу путем продувания цистерн главного балласта и перекладки горизонтальных рулей на всплытие, но носовая цистерна главного балласта и цистерна плавучести потеряли герметичность. Подводная лодка несколько продвинулась вперед и упала на грунт, оказавшись на второй линии мин. I отсек субмарины был затоплен достаточно быстро, поэтому борьбы за живучесть там не велось, и личный состав перешел во II отсек. Ситуация осложнялась тем, что аккумуляторная батарея имела низкую плотность, а во II отсеке, возможно, вообще была повреждена. Не хватало воздуха высокого давления. Экипаж субмарины готовился к повторному всплытию. Шесть человек находились в VI отсеке у кормового входного люка, один встал к станции аварийного продувания главного балласта, радист находился в радиорубке, остальные, вероятно, в боевой рубке и III отсеке. Верхний рубочный люк был отдраен, но за счет забортного давления сохранял герметичность. Около 00.47. механик продул балласт, и «М-33» с дифферентом на нос начала всплывать. В этот момент в районе переборки между III и IV отсеками взорвалась еще одна мина. В результате, оба отсека и боевая рубка оказались моментально заполнены водой, и все, кто там находились, погибли. «М-33» снова упала на грунт. Оставшиеся в живых в VI отсеке предприняли попытку выйти из затонувшей подводной лодки – был опущен тубус, приготовлен буй, у всех имелись приборы ИСА-М. Но открыть входной люк люди так и не смогли и умерли от недостатка кислорода.

На борту «М-33» в ее последнем походе погибли 21 член экипажа субмарины.

1. Суров Дмитрий Иванович, 1912 г.р., капитан-лейтенант, командир ПЛ «М-33». Орден Красного знамени

2. Розов Игорь Николаевич, 1917 г.р., старший лейтенант, помощник командира корабля.

3. Мышляев Михаил Сергеевич, 1914 г.р., лейтенант, командир БЧ-1.

4. Куприн Александр Николаевич, 1912 г.р., воентехник 2 ранга, командир БЧ-5. Орден Красной звезды

5. Приходько Яков Гаврилович, 1913 г.р., главный старшина, боцман.

6. Гречуха Николай Иосифович, 1917 г.р., старшина 1 статьи, командир отделения рулевых.

7. Антипов Александр Андреевич, 1921 г.р., краснофлотец, старший рулевой.

8. Поротиков Петр Григорьевич, 1922 г.р., краснофлотец, рулевой.

9. Березин Александр Иванович, 1919 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения штурманских электриков.Медаль «За отвагу»

10. Чуркин Михаил Егорович, 1913 г.р., главный старшина, старшина группы торпедистов. Медаль «За боевые заслуги»

11. Крамик Владимир Сергеевич, 1918 г.р., старший краснофлотец, старший торпедист.

12. Дворецкий Тихон Александрович, 1919 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения радистов.

13. Калашников Александр Терентьевич, 1914 г.р., краснофлотец, командир отделения акустиков.

14. Бувалко Иосиф Тихонович, 1915 г.р., старшина 1 статьи, старшина группы мотористов.

15. Зацаренный Иван Иванович, 1917 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения мотористов.

16. Кравченко Леонид Акимович, 1911 г.р., старший краснофлотец, старший моторист.

17. Хомутенко Василий Григорьевич, 1915 г.р., старшина 1 статьи, старшина группы электриков.

18. Сидорычев Никифор Ефимович, 1921 г.р., старший краснофлотец, старший электрик.

19. Козаченко Денис Сидорович, 1915 г.р., старшина 2 статьи, командир отделения трюмных.

20. Крупа Николай Семенович, 1921 г.р., краснофлотец, трюмный.

21.Филоненко Евгений Иванович, 1922 г.р., курсант 3 курса дизельного факультета ВВМУ им. Дзержинского, практикант.

В 1951 году останки 16 найденных в ходе подъемных работ моряков похоронены в Одессе.

14 боевых походов

23.06.1941 – 28.06.1941

08.07.1941 – 14.07.1941

02.08.1941 – 10.08.1941

17.08.1941 – 24.08.1941

10.09.1941 – 17.09.1941

04.10.1941 – 11.10.1941

21.10.1941 – 27.10.1941

16.12.1941 – 22.12.1941

07.01.1942 – 11.01.1942

14.06.1942 – 17.06.1942 Транспортный рейс в Севастополь.

18.06.1942 – 20.06.1942 Транспортный рейс в Севастополь.

22.06.1942 – 23.06.1942 Транспортный рейс в Севастополь.

21.07.1942 – 28.07.1942

20.08.1942 – +

1 безуспешная торпедная атака с выпуском 1 торпеды.

(веб-проект http://www.town.ural.ru/ship/start/start.php3)